【中国围棋人访谈】是全新打造的围棋文化专栏,访谈对象是在自己园地兢兢业业耕耘的围棋人,我们要做的就是让每一篇访谈都能触动一片人群的心灵,找到自己的感触共鸣。只要你有自己的故事,或认为可以代表某个群体带给大家特别的分享,都欢迎您添加微信:13439075263,并注明“中国围棋人访谈”;目前访谈正在紧锣密鼓如火如荼的进行中,说出你的经历、故事,分享你的情怀,也许下个访谈对象,就会是您。

13 岁定段职业初段,19 岁在巅峰期毅然转身业余棋界,次年便拿下晚报杯冠军与世界业余锦标赛亚军 —— 史泓奕的围棋之路,从一开始就刻着 "反常规" 的印记。

作为中国最早一批职业转业余的棋手,他亲历了职业围棋的瓶颈与业余赛场的崛起,更以跨界者的身份游走于竞技与教育、中国与日本的围棋生态之间:上海外国语大学日语专业的积淀,四年日本留学的观察,让他在 "棋道" 与 "胜负" 之外,读懂了围棋作为思维启蒙与文化载体的深层价值;从培养近百名业余 5 段棋手,到参与研发智能围棋教学系统,他试图在标准化与创造性、AI 技术与传统棋理之间,找到属于围棋教育的平衡支点。

如今,49岁的他仍活跃在赛场,从 "宁县苹果杯" 到广东省联赛,用持续的热爱诠释着高龄棋手对围棋传承的理解。在这次专访中,史泓奕将拆解职业与业余的模糊边界,分享围棋教育的 "思维密码",更带你看见:一盘棋里,不仅有胜负,更有跨越人生的破界与共生。

史泓奕:十分感谢弈客围棋给我这次接受采访、介绍自身围棋生涯的机会!

问:围棋道路的抉择与身份转换。您13岁成为职业初段,却在巅峰期(19岁)主动转入业余棋界。这一选择在当时颇具争议——您如何定义围棋的“职业性”与“业余性”? 在当今AI冲击竞技围棋的时代,业余棋手的价值是否被重新赋予了新的意义?

(1995年放弃职业赛道后,同年即获晚报杯冠军与世界业余锦标赛亚军)

史泓奕:

职业学棋应该是以兑现天赋为努力目标,靠战胜高手取得成绩彰显自身的价值。

业余学棋应该是以助力思维进阶为目的,助力学棋者建立“点、线、面、立体、发散”的系统思维。这是广义上的“职业性”和“业余性”。

但对于进入竞技阶段的棋手,认识会有所变化,基本上会以关系到生活的奖金、参赛的机会作为导向。

我应该是第一批选择退出职业转入业余围棋界的棋手,之所以要做出这样的选择,也是和早期学习围棋的经历以及地方学棋环境密不可分的。

10岁暑假开始学习围棋,1989年全国围棋职业定段赛的时候,当时13岁,提前一轮完成定段。可就在这一年,却迎来了人生中最惨痛的一次失败!那就是国家少年队选拔!当年我获得了76-77年龄组的第六名,可是却是名义上的三人并列第六!最终很遗憾的三人同时没能进入国家少年队。我也只能留在辽宁队继续训练。1990年升段赛最后一轮幸运的获胜晋升二段,但1991年--1993年真正进入了瓶颈期,一直都停留在二段。这一点,或许也是没有离开辽宁的职业棋手的共同命运!因为辽宁有太多的职业二、三段!

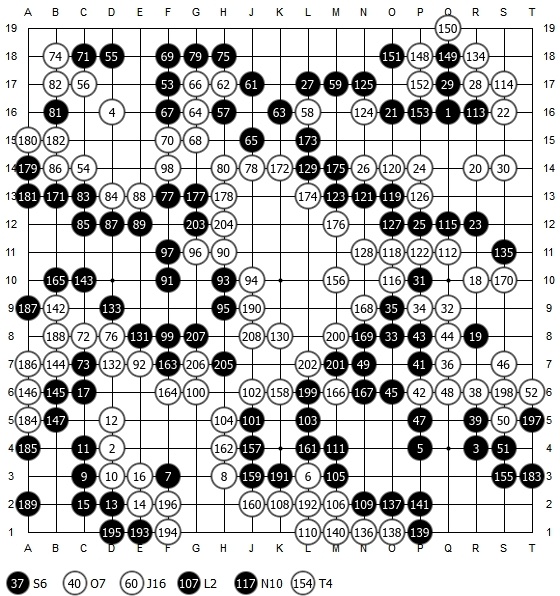

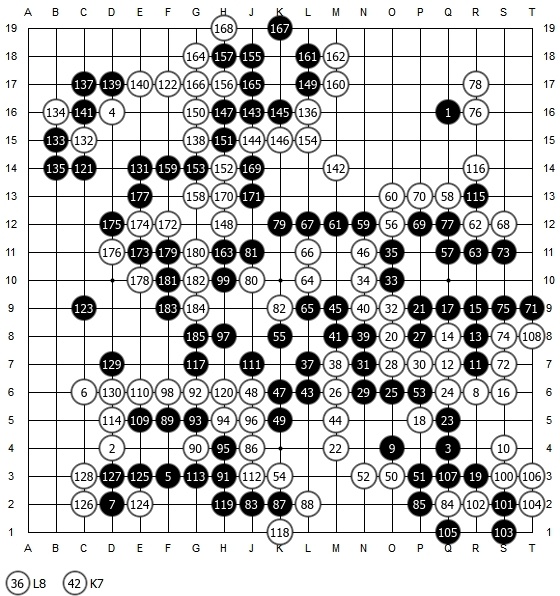

95年晚报杯史泓奕执白胜刘钧

也是从1993年开始,我的师兄朱业明初段、王存二段相继退出职业,转入业余,并且都在当时新兴的业余围棋界第一赛事“晚报杯”中获得了优异的成绩!特别是师兄王存,拿下了1994年“晚报杯”的冠军,成为了中国第二个业余7段。辽宁也成为了第一批职业转业余的“先驱者”。

在这一环境之下,恩师徐成刚(沈阳少年队教练、也是我进入辽宁队的推荐人)和我深入的交流了一次,强烈提出希望我转入业余,宁做鸡头不做凤尾的指导思想!当时的我正在沈阳二中、一中补习文化课,打算参加高考重拾学业。出于对恩师意见的尊重,也是因为在职业围棋踏步不前的状态,我也做出了转入业余围棋的抉择!

很幸运,在刚刚转入业余界,1995年第一次参加“晚报杯”这一后来被称为中国围棋半壁江山的赛事中夺冠,并成为了中国第三位业余7段。并在当年获得了“金轮摩托杯”大奖赛的冠军,奖金1万元;世界业余锦标赛的亚军(也是终身的遗憾!没能拿下冠军,此生应该是和业余8段无缘了);以及中日业余最强者对抗赛的优胜。

当时职业围棋的赛事并没有太多,奖金也不高,貌似当时的名人战冠军只有2万元。如果以奖金来定义当时的职业和业余,似乎真的非常模糊!因为如果中日业余最强者对抗也能参照之前先例发放30万日元(当时汇率计算相当于3万人民币)奖金的话,我当年的收入应该可以进入职业前10吧。

从那个时代开始,到当今AI盛行,战胜人类,并成为了最好的辅助学棋的工具来看;从当下全年接踵而至的全国业余围棋大奖赛来看,我个人认为,职业和业余的界限从来都是比较模糊的!所谓的“业余棋手”全年为了参加各种赛事奔忙,而很多职业棋手却转入了围棋的教学工作。令人兴奋的是,在主席带领下的新一届中国围棋领导班子充分意识到了这个问题,职业业余的混合赛事在不断增加!这也必将推动高端围棋竞技的良性发展!

问: 跨界求索的驱动力。您在上海外国语大学攻读日语,又赴日留学四年。这段学术与文化经历如何重塑了您的围棋观?

史泓奕:

这是事关成长、教育类的话题吧。当下我们所处的时代,“多元文化背景、复合型知识结构已经成为精英的标配。

由于晚报杯的成绩,我幸运获得了特招生身份,得以进入上海外国语大学。受奶奶影响,我选择了日语系,在四年级的时候,由于一篇名为少年时代的日语作文,获得了日本外教小林老师的青睐和推荐,得到了日本友好人士吉冈正毅理事长的赏识和支持,毕业后去日本重新参加了日本的职业定段赛。很遗憾,也许是和职业围棋的缘分已尽,最终并没有达成重返职业界的愿望。

96年晚报杯史泓奕执黑胜岳亮

大学期间日语语言文化的学习和四年日本的生活,特别是职业预选的失利让我重新审视了一次自身的围棋。日本把围棋称为“棋道”,与日本的花道、茶道、剑道,都归属于文化艺术的范畴。但由于围棋本身的胜负属性,使其与剑道同样,具备了鲜明的竞技属性。日本围棋讲究本格,注重棋形,强调专注,但在胜负这一点上,也是极其严谨的。在对待胜负方面,讲究的是没有任何借口!这一点也使我在后期围棋教学的时候,总是把如何面对胜负的残酷性放在了第一位!特别是业余高段。这份面对胜负的锤炼,是对学习围棋的孩子们最大的收获!乃至于在执教辽沈地区少年队的时候,和家长及孩子们强调了下好围棋的六个字“热爱、自信、勇敢”!孩子们可以通过围棋的学习,建立沉着冷静、坚忍不拔的性格,进而将围棋带给他们的意志品质,应用在人生其它领域。

问:教育理念从技术传承到思维启蒙。 您参与研发智能围棋教学系统时,提出“启蒙阶段技术可标准化”。但围棋的本质是创造性思维——如何避免标准化教学扼杀学生的棋感与想象力? 在辽宁省少年队的训练中,您如何协调AI定式分析与传统“棋理感悟”的关系?

史泓奕:

教育讲“因材施教”;中医讲“一人一方”。

标准化知识门槛,主要提高“围棋基础智商”---共性化。

个性化才能拔高,着重启迪“围棋创造思维”---人性化。

2018年,收到我大学学长石剑华的邀请,有幸一同参与了围棋启蒙教材的编写。这里我特别感动于石剑华学长的这份情怀!也同时提出了启蒙教学可以标准化的见解。这一点在教材编写的过程中越发变得清晰起来。标准化的教学,可以迅速培养出围棋市场紧缺的启蒙教师,也让围棋的基础教学有据可循。

围棋的本质确实是需要创造性的思维,这一点也正是区分优秀围棋教师的重要标准。在教学中如何帮助孩子们建立举一反三、触类旁通的思维能力,绝对是围棋教学的重中之重!而标准系统化的启蒙教学,可以帮助孩子们打下扎实的基本功基础。万丈高楼平地起,所以,我觉得标准化的围棋启蒙教育和培养创造性的思维并不矛盾。

2015年阿尔法GO这一AI横空出世,给围棋界带来了巨大的冲击,也给人类围棋技术的进步带来了巨大的帮助。作为一名高端围棋的教师,在日常的教学过程中也无法回避的要使用围棋AI进行辅助。

应该是大学期间的专业使然,我对古典的围棋棋理特别感兴趣,其中首推清朝三大棋圣之一施襄夏编著的《凡遇要处总诀》。也被里面不输于唐诗的辞藻深深吸引,进而在理解AI思路的时候会自然地与这篇经典结合。

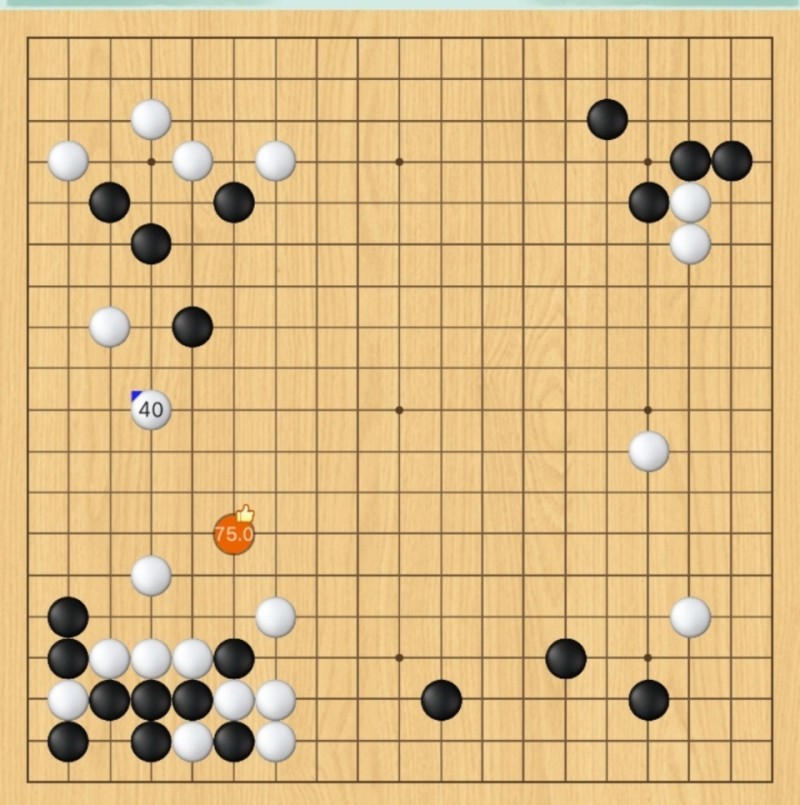

这里举一个对围棋死子利用时机的例子:那就是“后先有变机从紧,刺引无更可待机”。“刺”指的是对死子的先手利用,“引”因该就是引征了吧。如图附上我参加“绸都杯”对局的一个局面,供大家品鉴!相信平时使用AI学习围棋的棋友可以在AI给出的参考图中找到这句话的精髓所在!

所以,我觉得顶级的“传统棋理”与AI的思路是有相通之处的,我也真心建议,高端围棋教学,可以两者相互结合,一定会收到相得益彰的效果!

这里也特别感谢和佩服王元老师职业八段关于《凡遇要处总诀》的视频,我在自己上课前,曾经多次刷过王老师的视频,进行备课准备!

问: 您培养的近百名业余5段棋手中,许多人并非职业苗子。您更看重“培养顶尖棋手”还是“通过围棋塑造思维习惯”?

史泓奕:

2012年开始大规模的参与到围棋的教学中。确实培养出了百名左右的业余5段。当然也有几位业余6段,其中包括业余等级分排在我前面的毕祖一。很遗憾没有亲手带出职业段位的棋手。这一点或许和我自身的经历有着直接的关系。正是因为经历过职业围棋这一胜负世界的残酷,才希望孩子们可以通过围棋学会严谨的思维,建立强大的内心,这才是最有价值的吧!而千军万马过独木桥式的职业定段赛,或许带着一种随缘的心态会更容易成功的吧。我也相信,一名围棋5段以上的棋手,学习成绩一定是优异的!

在众多学员中,不乏优秀的人才,其中一位叫礼子桐的学生,在大连学生李芸菲家长的推介下进入了我的内心。记得那是2011年我刚刚开始重返围棋界,重新参与围棋教学。当时我叫他“礼哥”!这孩子在3段升4段的时候遇到了瓶颈,我至今记得,当彻底没有升段希望时孩子抱着我痛哭的那一刻!而我相信,“礼哥”在后来晋升4段时,一定有着特别深刻的感悟,一定建立起了强大的内心!礼子桐现在就读于北京大学,医学专业8年连读。感兴趣的棋友可以微信搜索一下“栗子山“这个公众号。里面有小礼的一篇关于围棋的文章。

这样的学员很多很多!所以,无论过去,还是将来,我都希望学习围棋的孩子们,甚至包括家长们,可以通过围棋的学习,建立强大的内心世界,勇于面对挫折!这一点将成为围棋带给你们毕生的财富!

问:围棋文化的破界与融合。 您在日本的四年深入观察其围棋普及体系。中国围棋培训可从中借鉴哪些非竞技性经验?

史泓奕:

在日本四年的时间,确实大部分都在和围棋打交道。“光之棋”这部优秀的动画片,某种程度上拯救了凋谢中的日本围棋。日本围棋的启蒙教育也是非常严谨的,这与日本注重礼节的生活习惯密不可分。在青少年围棋启蒙教育中,我觉得我们更应该重视礼貌修养,而不是一味追求功利!实在是因为看到了太多以职业棋手为目标的少年棋手那种散漫的精神状态。这样的孩子,即使能成为职业棋手,可能达到真正大棋士的高度吗?在真正面对大胜负的时候,能展示出一颗健康的大心脏吗?不知还有多少人还记得陈毅元帅那句话:“棋虽小道,品德最尊”。

日本围棋有过辉煌的时代,但从我2000年去日本的时候,下棋的爱好者,绝大多数都是老人。不过,日本有着非常值得我们借鉴的一点,那就是很多大公司包括世界500强,以及很多大学都有自己的围棋部。他们坚持定期活动,我有幸参与过一些。

现如今的我国围棋,随着聂卫平棋圣当初中日围棋擂台赛带来的效应,和家长们对围棋教育意义理解的加深,绝对可以称为黄金时代!这里也希望日本的公司、大学中的围棋部的形式,可以大规模的走入我们中国。我常对孩子们说:“坚持学习围棋吧,在长大进入社会的时候,一定可以帮助你们结识更多的良师益友!同时,老师也坚信这一刻一定会到来!”

史泓奕近期和学生还有儿子的合影

问: 科技对围棋文化的解构与重构。 电子棋盘解决了复盘难题,但也被质疑削弱了“心算力”。技术工具是否正在改变围棋作为“人类智慧高地”的象征意义? 您理想中的“围棋+科技”边界在哪里?

史泓奕:

随着AI的进入,电子棋盘走进了围棋的教育,这一点弈客围棋做出了巨大的努力和贡献!

复盘,是围棋教学中的重点手段之一,而没有一定水平的孩子,很难完整的复出一盘棋。所以,电子棋盘从解决围棋教育中复盘的问题来看,绝对有着巨大作用!至于削弱“心算力”的担心,完全没有必要。这一点问问所有从事围棋教学的老师:是不是特别期待能看到学员一盘完整的对局棋谱?答案会惊人的一致吧!

以AI为基础的技术工具,一定会帮助围棋这一最复杂的人类智力项目走向一个更高的水平!如果现在的国家队,没有顶配AI训练的帮助,绝不会有现在世界比赛的战绩!

我相信,围棋与科技的结合没有边界,正所谓智慧无边界!

问:个人围棋哲学的演进。 您从选手到教练,从中国到日本,身份多次转换——哪段经历让您对围棋的理解产生质的飞跃?

史泓奕:

截止目前的人生,可以说是兜兜转转!经常会想起姜育恒的那首“驿动的心”:“终点又回到起点,到现在我才发觉”。我在2004—2012年,离开了围棋整整8年。在这8年中,我从事过农产品的国际贸易;承担制作过万人规模上市集团公司的日文网站;做过农产品的采购;对日的招商;导演完成过东京的招商会;负责过写字间出租出售的成本测算工作。最终还是返回到了最热爱的围棋领域。看上去非常的杂!但围棋带给我的素质,帮助我成功的完成了每项工作!这也正是多元化知识结构、智慧无边界的一种体现吧。

所以,我想建议学习围棋的孩子们,无论从事任何工作和学习,都能够将围棋带给你们的严谨和专注应用其中。当然,也希望你们可以在自己喜欢的行业中,从一而终!

围棋是一项可以清晰反映出自身性格的智力项目,随着教学工作的深入,可以说通过围棋能够看到绝大多数孩子们性格方面的优缺点。所以也一直致力于通过围棋教育来完善孩子们的性格。人生如棋、世事如棋!可以说每一盘棋都是对孩子们的一次人生模拟考试!劣势逆境中的坚韧,优势顺境下的沉稳都将成为孩子们的心理财富!也真心希望学习围棋的孩子们都能交出一份自己满意的人生答卷。

问: 业余棋手的时代使命。您以49岁高龄征战2023年“宁县苹果杯”并获第五名,2025年仍活跃于广东省联赛。高龄棋手持续参赛的意义是什么? 在青少年主导的棋坛,业余高段棋手如何成为连接竞技与大众围棋的桥梁?

史泓奕:

49岁高龄这一说法在围棋界确实通用,听起来也是让人充满了无奈!时光如梭啊!

围棋的黄金时期应该是16-35岁这段时间。随着脑力的下降,年龄大的棋手在高强度的比赛中,确实有不堪重负之感!但放眼全国,比我优秀的高龄棋手大有人在,比如说:海南的付利8段、深圳的佟云7段、北京的邵光7段、南京的梁程7段等等,他们依然奋战在业余乃至于职业业余混合赛的第一线!受到他们的激励,也是出于对围棋的热爱,我偶尔还会参加一些比赛。

高龄棋手的参赛,也是围棋作为国粹之一,源远流长的传承的体现。在青少年主导的棋坛,我们感动于还坚持参赛的高龄棋手!这些高龄棋手也可以做到更顺畅的和爱好者们交流。我和吴新宇职业六段、邹俊杰职业五段、许书祥职业五段、付利8段等人有个特殊的群,经常相约一同出去旅游,我们走过的很多地方,都有与当地爱好者们交流的故事。我也是存续时间最长的“水泊梁山”棋友会的一员,我们的棋友会高龄者居多,组队参加“绸都杯”的年龄总和一度超过200岁!每年大家聚会一次,每次聚会的地方,也会留下我们棋友会和当地围棋爱好者交流的足迹、以及对当地围棋发展的推动。

青少年棋手专注于比赛,为国家夺取荣誉的同时提升自身的价值。高龄棋手则肩负着围棋国粹文化传承的责任!这里也想送给我们高龄棋手两句苏轼的词:“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平岗。为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎”!祝愿我们永远都有这种气势!

最后,再次感谢弈客围棋给我这次表达、展示围棋观的机会!希望可以成为全国广大的围棋爱好者们的一份记忆!