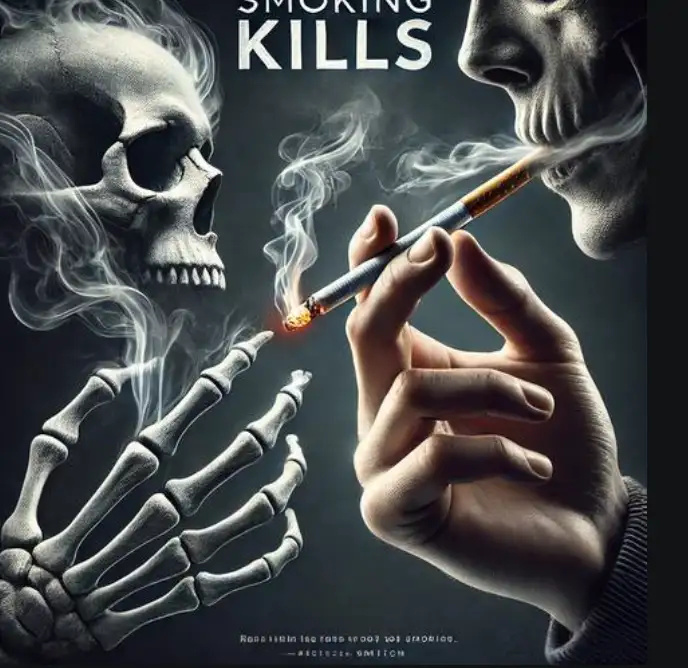

要理解“明知山有虎,偏向虎山行”的吸烟迷局,首先需要听一个真实的场景:在某医院的戒烟门诊,一位拥有二十年烟龄的中年男子握着CT报告单,显示他的肺部已经开始纤维化,但在问诊结束前,他却忍不住问医生:“能出去抽根烟再回来吗?”这一看似荒诞的悖论背后,实际上是一场基因、社会、资本与人性弱点交织的战争。

首先,从生理的角度来看,基因早已埋下成瘾的种子。研究发现,携带CYP2A6*1基因的烟民代谢尼古丁的速度极快,因此需要不断吸烟以维持体内的尼古丁浓度,平均每天消耗超过两包。而拥有CYP2A6*4基因的人则代谢较慢,烟瘾相对较小。这意味着基因决定了个体戒烟时是“轻松模式”还是“地狱模式”,所谓的“意志力薄弱”实际上是基因的降维打击。此外,戒断反应也如同神经酷刑,青少年时期接触尼古丁的大鼠实验显示,戒断时大脑中的多巴胺水平暴跌38%,同时炎症因子IL-6飙升3.2倍,导致强烈的焦虑和抑郁,人类戒烟者同样经历“头痛失眠+注意力涣散”的戒断反应,仿佛大脑被强制格式化。

其次,从心理和社会的角度来看,吸烟不仅是一种行为,更是身份的象征。饭后点烟、焦虑时吸烟、社交中递烟等动作已经刻入基底神经节,形成了肌肉记忆。戒烟者往往感受到的最大挫败感来自于“手里空荡荡的失落”,而非生理的不适。同时,中国的3.06亿烟民构建了庞大的“烟雾社交网”,拒绝朋友递烟可能被视为“不给面子”,在某些职场圈层中,雪茄吧里的吞云吐雾仍然是权力关系的象征。当无烟立法压缩吸烟空间时,反而催生了厕所偷吸和楼道躲藏的现象。深圳北站试点的“5分钟呼吸舱”提供了一种折中方案,扫码计时换积分,将吸烟需求导入可控系统。

在经济和产业方面,不同阶层对烟草涨价的反应截然不同。对低收入群体而言,烟草支出可能占其收入的10%-15%,成为刚需。当烟草税提升时(每提升10%可降低青少年吸烟率7%),这部分人群可能被迫转向价格仅为合法品40%的走私烟,甚至更危险的黑市产品,如甲醛超标数十倍的“空管烟”或重金属超标的土制卷烟。而在高端市场,卷烟的礼品属性减弱,自用需求减少,批发零售倒挂可能导致零售商亏损超过5%。电子烟的“减害”营销也加速向这一市场渗透,若低价烟的退市没有配套措施,将会将低收入者推向更致命的黑市。

最后,戒断困局的核心在于“想戒”并不等于“能戒”。戒烟需要多层面的协同,包括生理层面需要药物干预(如司来吉兰修复多巴胺),行为层面需建立新习惯替代旧仪式(如饭后刷牙和嚼芹菜替代饭后吸烟,社交场合准备“减压玩具”),而政策短板方面,极端政策如肯尼亚禁止所有尼古丁产品进口可能引爆黑市;而中国在低价烟退市时,若未同步铺开戒烟门诊等支持系统,可能导致戒烟者的支持断档。

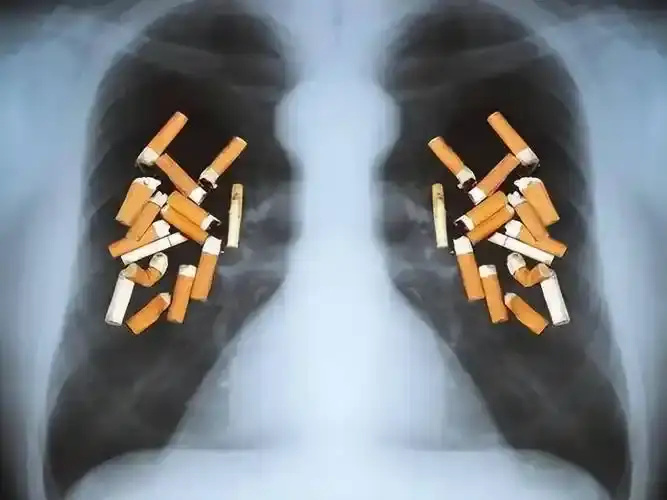

在结语中,我们需要认识到,当我们指责烟民“不自律”时,往往忽视了成瘾是大脑被劫持后的生理反应,社交压力是群体潜规则的施压,而转向黑市则是经济理性下的无奈选择。真正的破局点或许在于用基因筛查定制戒烟方案,用“烟气走廊”替代全面禁烟以疏导需求,以及用尼古丁替代疗法补贴以对冲涨价对低收入者的冲击。当公共政策能够倾听这3亿烟民的挣扎时,才能将“健康中国”的口号落实到每个烟火缭绕的角落。一位网友的留言值得深思:“新规要求烟盒印上病变肺叶图,我恶心到立刻掐灭烟——但半小时后又买回一包,因为老板用半透明贴纸遮住了那些图。”这表明,人类既能直面血淋淋的真相,也擅长发明柔软的逃避。